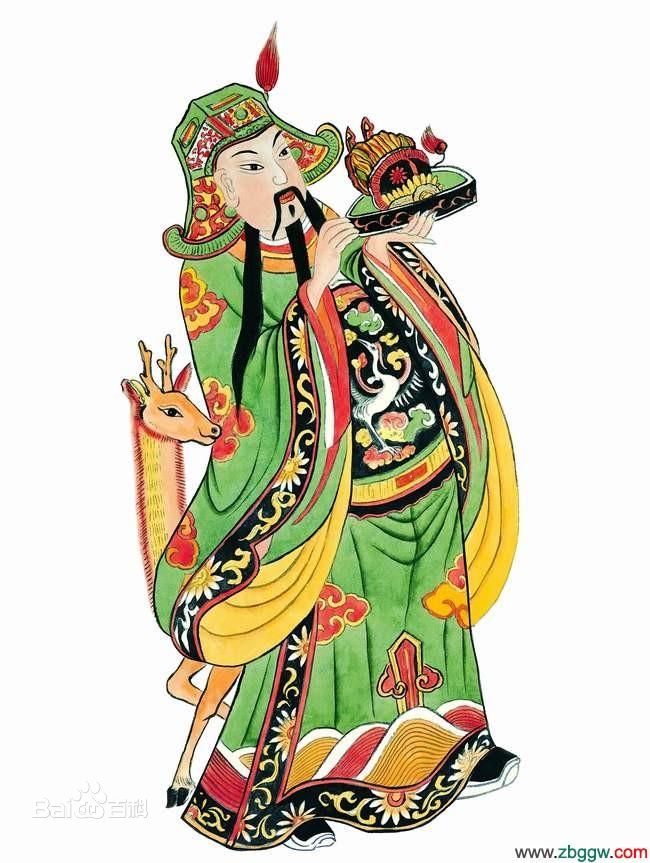

文昌帝君的传说

http://www.scol.com.cn 四川在线 ( 2016-3-9 14:53:13 ) 来源:

据典籍记载,文昌帝君姓张名亚子。“其先越西人,因报母仇,徙居是山,屡显神异”。 据传,张亚子的父亲张隆祖和母亲戚氏,家住越西。西晋武帝太康八年,即公元287年二月初三,张亚子出生于越西金马山(今凉山州越西县中所坝)张家。

张亚子性格古怪。据道书记载,他在童年时期,长得“紫面露睛,隆准方额”,不喜欢与他人嬉戏玩耍,“喜欢寻找衣履,自习礼仪,爱慕山泽,离群独处”。从小喜好读书,听老先生口诵唐虞大训,就默默习练,随口记授没有遗漏。于是乡里邻居愿学的,都拜他为老师。

还说他孝顺父母,因报母仇,才迁徙七曲山居住。在现今七曲山大庙白特殿,还有张亚子骑白特的塑像,塑像后有一石洞名风洞,传说是他通往陕西长安求学的通道。

关于张亚子为什么要迁到梓潼,专家考证有两种说法,一是说梓潼在当时曾是汉代的武都郡和广汉郁的辖区,为羌氐人居住的地方,梓潼属汉羌杂居地区。因张亚子所居的越西,当时也为越西郡,多为羌民居住区域,张亚子徙居梓潼有着相似的生活环境;二是说张亚子北上会姚苌(后秦王),路经梓潼,见此地灵山秀水,便留下潜心攻读,以求后世成名为母报仇。总之,张亚子和梓潼结下了缘。

在梓潼,民间流传着许多关于张亚子的善举,深受百姓爱戴。张亚子一生为解除百姓疾苦,以悬壶济世,行医治病为业。他治病讲究脉理,运用五行辨证施治,使用针灸疗疾,熟悉药性药方,勤苦学医六年,皆得其精妙。凡是他医治过的病人,只要“命未绝者,无横夭矣”。张亚子还是孝敬父母的典范。在梓潼民间还流传着张亚子割肉救母和为救父母水淹许州救父母的传说。

据传张亚子死后,当地人非常怀念他,于是在他的陵墓前建了一座善板祠(祠堂内供奉的为张亚子的牌位)。

东晋末年,张育曾在梓潼居住,后举兵称王抗击前秦苻坚,战死于今天的绵竹。为纪念这位蜀王,七曲山修建有“张育祠”。后来,有学者认为,传说中的张亚子就是张育,人们把张育的忠和张亚子的孝结合起来,修建祠堂,称“张亚子祠”,此时,供奉的是张亚子塑像。唐代诗人李商隐入蜀路过梓潼曾写有《张亚子庙》一诗:下马捧椒浆,迎神白玉堂。如何铁如意,独自与姚苌。

唐天宝十五年(756年),安史之乱爆发。唐玄宗幸蜀,途径梓潼。晚上梦见一人告诉他说,安史之乱已经平息,圣上不必前往成都,可即日起驾回京。次日醒来,方觉一梦,仍然继续前往成都,行至今成都天回镇,接驿站快报说,安史之乱已平。于是,唐玄宗起驾回京。天回的地名也由此而来,取天子起驾回京之意。

回程路经张亚子庙,因“灵应”了张亚子的梦中“点化”,即封张亚子为左丞相,随后在七曲山修建了灵应寺。还有一种说法,张亚子因得到人皇册封,自此位列仙班。

后来,唐僖宗因黄巢起义再次幸蜀,路过梓潼乞求张亚子“神佑”,结果再次灵应。唐僖宗面对张亚子像跪地而拜,张亚子仅为玄宗皇帝封的丞相,岂敢受天子跪拜,于是情急之下侧身,后来还专门建有“侧身碑”。唐僖宗也再次加封张亚子为“济顺王”,敕庙名灵应祠为“七曲寺”。

南宋道教封张亚子为文昌帝君,绍兴十年(1141年)又封张亚子为“神文圣武孝德忠仁王”,将七曲寺改还名为“灵应祠”,并以王宫规格重修灵应祠。

元代延祐三年(1316年),统治阶级为借助张亚子的“神灵”,以达到大搞异族统治之目的,一,方面封孔子为“大成至圣文宣王”,另一方面又加封张亚子为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,并敕庙名,将“灵应祠”改为“文昌庙”,并扩建灵应祠,新修庙堂,保留至今的大庙盘陀殿就是当时元代建筑的唯一遗存。文昌庙的建筑一直延续到元末明初。

明清两代,敬奉文昌帝君不断形成高峰,祭祀之风盛行,不仅保留宋元时期的封号,而且“薄海庙祀,钦崇尊奉”,各州府县以修文昌庙的多少而作为政绩标准。梓潼是文昌发祥之地,自然不甘落后,于是地方官员调集数千民工,大兴土木。据有关资料记载,从明洪武八年到清雍正十年是庙宇大规模修建时期。这期间,庙宇建筑扩展到整个七曲山主峰,新建的庙宇将灵应祠更名为文昌宫或文昌庙,即现存大庙的古建筑。新建后的文昌庙重楼叠宇,金碧辉煌,大为文昌帝君宣赫声势,并不断扩大其祭祀规模,文昌香火终年不绝。

明末农民起义军领袖张献忠转战四川曾路过大庙,与文昌“联宗”,并将大庙封为“太庙”,张献息大西政权建立后又曾拨银五万两扩修大庙,张献忠死后大西政权灭亡,“太庙’’改名为“大庙”,此名沿袭至今。

民国时期为护理大庙古建筑及文物,县上成立了由政府官员、地方绅士和宗教界人士参加的大庙管理委员会,负责对大庙经营和管理,并扩大了庙产,增加了捐资收入,一方面维修部分古建筑,另一方面又先后新修了时雨亭、三霄殿、瘟祖殿等。

新中国成立以后,党和政府十分重视对七曲山大庙古建筑的保护,朱德、邓小平、罗瑞卿、郭沫若、杨尚昆等中央领导人相继来梓潼考察,并在1959年和

1964年两次拨款维修大庙。在省文物部门指导下,对正殿拜厅按原样全面彩绘,同时县上又新修了大庙晋柏亭。 1966年“文化大革命”期间,大庙也因“破四

旧”面临一次大的浩劫,幸好后来派部队看管,才保住了古群筑。

党的十一届三中全会之后,保护七曲山大庙的工作又提到了重要议程,为大力宣传《文物保护法》,县人民政府发布了保护大庙的布告,认真落实各项保护工作。并于1981年划定七曲山大庙重点文物保护区界线,之后又将原住在保护区内的30余户居民迁出林区。中央及省级领导张爱萍、邓力群、李雪峰、贺敬之、罗青长、谭启龙等同志在梓潼考察期间也多次强调保护大庙古建筑及文物的重要性,张爱萍同志还为治理古柏虫害亲自指示省上有关部门。同时,文化部、国家文物局、省文化厅、省文物局曾先后多次拨款对天尊殿、关圣殿、晋柏亭、百尺楼、家庆堂等殿宇进行了大规模的维修,并恢复原被毁坏的灵官楼、雷神庙以及水观音景区的观音堂、罗汉堂、五丁祠、文昌殿等。为确保大庙古建筑及古柏林的安全,梓潼县政府投巨资增修了水电及消防设施。20世纪90年代后期,为加强对大庙文物的保护和旅游开发,梓潼县成立了文化旅游局,使七曲山大庙得到更好的管理和保护,并使全县旅游事业有了长足的进展。

大庙历经数百年之后,始得有效管理和不断维修。如今,大庙一展芳容,每天来自海内外的游客络绎不绝。

|

张亚子性格古怪。据道书记载,他在童年时期,长得“紫面露睛,隆准方额”,不喜欢与他人嬉戏玩耍,“喜欢寻找衣履,自习礼仪,爱慕山泽,离群独处”。从小喜好读书,听老先生口诵唐虞大训,就默默习练,随口记授没有遗漏。于是乡里邻居愿学的,都拜他为老师。

还说他孝顺父母,因报母仇,才迁徙七曲山居住。在现今七曲山大庙白特殿,还有张亚子骑白特的塑像,塑像后有一石洞名风洞,传说是他通往陕西长安求学的通道。

关于张亚子为什么要迁到梓潼,专家考证有两种说法,一是说梓潼在当时曾是汉代的武都郡和广汉郁的辖区,为羌氐人居住的地方,梓潼属汉羌杂居地区。因张亚子所居的越西,当时也为越西郡,多为羌民居住区域,张亚子徙居梓潼有着相似的生活环境;二是说张亚子北上会姚苌(后秦王),路经梓潼,见此地灵山秀水,便留下潜心攻读,以求后世成名为母报仇。总之,张亚子和梓潼结下了缘。

在梓潼,民间流传着许多关于张亚子的善举,深受百姓爱戴。张亚子一生为解除百姓疾苦,以悬壶济世,行医治病为业。他治病讲究脉理,运用五行辨证施治,使用针灸疗疾,熟悉药性药方,勤苦学医六年,皆得其精妙。凡是他医治过的病人,只要“命未绝者,无横夭矣”。张亚子还是孝敬父母的典范。在梓潼民间还流传着张亚子割肉救母和为救父母水淹许州救父母的传说。

据传张亚子死后,当地人非常怀念他,于是在他的陵墓前建了一座善板祠(祠堂内供奉的为张亚子的牌位)。

东晋末年,张育曾在梓潼居住,后举兵称王抗击前秦苻坚,战死于今天的绵竹。为纪念这位蜀王,七曲山修建有“张育祠”。后来,有学者认为,传说中的张亚子就是张育,人们把张育的忠和张亚子的孝结合起来,修建祠堂,称“张亚子祠”,此时,供奉的是张亚子塑像。唐代诗人李商隐入蜀路过梓潼曾写有《张亚子庙》一诗:下马捧椒浆,迎神白玉堂。如何铁如意,独自与姚苌。

唐天宝十五年(756年),安史之乱爆发。唐玄宗幸蜀,途径梓潼。晚上梦见一人告诉他说,安史之乱已经平息,圣上不必前往成都,可即日起驾回京。次日醒来,方觉一梦,仍然继续前往成都,行至今成都天回镇,接驿站快报说,安史之乱已平。于是,唐玄宗起驾回京。天回的地名也由此而来,取天子起驾回京之意。

回程路经张亚子庙,因“灵应”了张亚子的梦中“点化”,即封张亚子为左丞相,随后在七曲山修建了灵应寺。还有一种说法,张亚子因得到人皇册封,自此位列仙班。

后来,唐僖宗因黄巢起义再次幸蜀,路过梓潼乞求张亚子“神佑”,结果再次灵应。唐僖宗面对张亚子像跪地而拜,张亚子仅为玄宗皇帝封的丞相,岂敢受天子跪拜,于是情急之下侧身,后来还专门建有“侧身碑”。唐僖宗也再次加封张亚子为“济顺王”,敕庙名灵应祠为“七曲寺”。

南宋道教封张亚子为文昌帝君,绍兴十年(1141年)又封张亚子为“神文圣武孝德忠仁王”,将七曲寺改还名为“灵应祠”,并以王宫规格重修灵应祠。

元代延祐三年(1316年),统治阶级为借助张亚子的“神灵”,以达到大搞异族统治之目的,一,方面封孔子为“大成至圣文宣王”,另一方面又加封张亚子为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,并敕庙名,将“灵应祠”改为“文昌庙”,并扩建灵应祠,新修庙堂,保留至今的大庙盘陀殿就是当时元代建筑的唯一遗存。文昌庙的建筑一直延续到元末明初。

明清两代,敬奉文昌帝君不断形成高峰,祭祀之风盛行,不仅保留宋元时期的封号,而且“薄海庙祀,钦崇尊奉”,各州府县以修文昌庙的多少而作为政绩标准。梓潼是文昌发祥之地,自然不甘落后,于是地方官员调集数千民工,大兴土木。据有关资料记载,从明洪武八年到清雍正十年是庙宇大规模修建时期。这期间,庙宇建筑扩展到整个七曲山主峰,新建的庙宇将灵应祠更名为文昌宫或文昌庙,即现存大庙的古建筑。新建后的文昌庙重楼叠宇,金碧辉煌,大为文昌帝君宣赫声势,并不断扩大其祭祀规模,文昌香火终年不绝。

明末农民起义军领袖张献忠转战四川曾路过大庙,与文昌“联宗”,并将大庙封为“太庙”,张献息大西政权建立后又曾拨银五万两扩修大庙,张献忠死后大西政权灭亡,“太庙’’改名为“大庙”,此名沿袭至今。

民国时期为护理大庙古建筑及文物,县上成立了由政府官员、地方绅士和宗教界人士参加的大庙管理委员会,负责对大庙经营和管理,并扩大了庙产,增加了捐资收入,一方面维修部分古建筑,另一方面又先后新修了时雨亭、三霄殿、瘟祖殿等。

新中国成立以后,党和政府十分重视对七曲山大庙古建筑的保护,朱德、邓小平、罗瑞卿、郭沫若、杨尚昆等中央领导人相继来梓潼考察,并在1959年和

1964年两次拨款维修大庙。在省文物部门指导下,对正殿拜厅按原样全面彩绘,同时县上又新修了大庙晋柏亭。 1966年“文化大革命”期间,大庙也因“破四

旧”面临一次大的浩劫,幸好后来派部队看管,才保住了古群筑。

党的十一届三中全会之后,保护七曲山大庙的工作又提到了重要议程,为大力宣传《文物保护法》,县人民政府发布了保护大庙的布告,认真落实各项保护工作。并于1981年划定七曲山大庙重点文物保护区界线,之后又将原住在保护区内的30余户居民迁出林区。中央及省级领导张爱萍、邓力群、李雪峰、贺敬之、罗青长、谭启龙等同志在梓潼考察期间也多次强调保护大庙古建筑及文物的重要性,张爱萍同志还为治理古柏虫害亲自指示省上有关部门。同时,文化部、国家文物局、省文化厅、省文物局曾先后多次拨款对天尊殿、关圣殿、晋柏亭、百尺楼、家庆堂等殿宇进行了大规模的维修,并恢复原被毁坏的灵官楼、雷神庙以及水观音景区的观音堂、罗汉堂、五丁祠、文昌殿等。为确保大庙古建筑及古柏林的安全,梓潼县政府投巨资增修了水电及消防设施。20世纪90年代后期,为加强对大庙文物的保护和旅游开发,梓潼县成立了文化旅游局,使七曲山大庙得到更好的管理和保护,并使全县旅游事业有了长足的进展。

大庙历经数百年之后,始得有效管理和不断维修。如今,大庙一展芳容,每天来自海内外的游客络绎不绝。

编辑:绵阳频道 [关闭窗口]